Q&A

計画範囲の決定にあたっては、現況踏査による崩壊危険ブロックを検討する必要があります。踏査における危険ブロックは、次の事項を参考に検討します。

なおこれらの項目についての詳細な調査方法や整理方法については、各基準・指針に記載されており、それらを参考にしてください。

本工法の適用にあたっては、地盤状況、植生状況、地下水、周辺環境等を十分に調査する必要があります。

調査内容を以下に示します。

| 調査項目 | 内容 |

|---|---|

| 地盤状況 |

|

| 植生状況 |

|

| 地下水状況 |

|

| 周辺環境 |

|

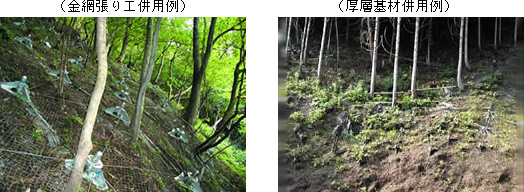

露岩箇所や崩壊跡地等、斜面表面の風化や降雨によって表層土の流出や中抜けが想定される場合は、緑化工(植生マット、厚層基材吹付工、等)、金網張り工等、現地の状況によって適切な工法との併用を検討してください。

自然斜面では、3分~5分の斜面のほとんどは、岩盤斜面です。

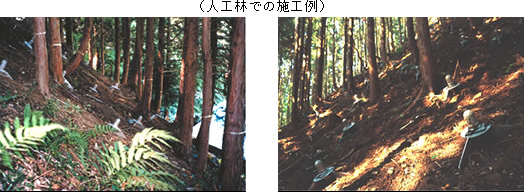

岩盤の風化により崩壊の危険性がある場合は、緑化工、金網張り工等を併用して適用した事例があります。

いくつかの事例があります。

施工条件、規模などによって異なりますが、「ノンフレーム工法標準積算資料」に基いて算出した一例を示します。

下表より、補強材290本(1,000m2)当たりの施工日数は、40日程度となります。

休日、祝日等を考慮すると2ヶ月程度の施工期間を要します。

≪作業工程 例≫

○施工規模 :補強材本数 290本(1,000m2)当たり

○土質と削孔長:砂質土(移動層)1.75m、軟岩(不動層)1.00m

(注)上記例の作業日数の算定は、下記の条件によって行なっています。