Q&A

自穿孔の施工品質は、どのように確保されているのですか?

本工法では、次のように施工品質の確保を図っています。

補強材の防食は?

本工法に使用する標準的な機器を次に示します。

| 機械名称 | 仕様・規格 |

|---|---|

| レッグハンマ(補助レール併用) | 30kg級 |

| グラウトポンプ | 10~30 |

| グラウドミキサ | 1槽または2槽、100~200 |

| コンプレッサ | 7.5~10.5m3/分 |

| 給水ポンプ | 口径50mm |

| かしめ機 | オグラ製 |

| スィベル | 岡部製 |

| トルクレンチ | 50~500N・m程度、ヘッド口幅38mm |

| 確認試験用機器 | 油圧ジャッキ・油圧ポンプなど |

施工手順は?

一般的な施工手順は、つぎのとおりです(自穿孔方式の場合)。

樹木や石等の障害物がある場合は、これらを避けて位置決めを行います。

施工品質確保のため、単管足場による設置を標準とします。

所定の角度で打設します。

孔内清掃を行います。

リターンを確認し、必要に応じ二次注入を行います。

速やかにシースを取付けます。

補強材全数の3%以上、且つ3本以上を行います。

斜面上部に向かって、Y字形に取付けます。

支圧板が地山に密着するようにナットを締付けます。

補強材を結ぶ正三角形の全ての辺を通るように設置します。

ターンバックルで、ワイヤーロープを緊張させます。

補強材の打設予定位置に樹木があった場合、どうすればよいのですか?

位置決めの要領は、次のとおりです(標準間隔2.0mの場合)。

削孔角度の管理は?

削孔角度は、想定すべり面が直線すべりの場合はすべり面に対して直角(円弧すべりの場合は平均すべり面に対して直角)とすることを基本としています。

管理範囲としては、+2.5°~ -2.5°としています。

なお、縦断(斜面に向かって左右)方向については、管理基準はありませんが、支圧板の構造上±10°が限界となっています。

補強材の地上部の寸法(余長)は?

補強材の地上部の長さ(余長)は、17cmとします。

なお、ナットの締付けによって支圧板が沈下しますので、現地の地質性状を確認して、予測される沈下量だけ短めの長さを、地上部の寸法としてください。

支圧板設置の際、地山の不陸に対する角度調整は可能ですか?

角度調整は、±10°まで可能です。

スィベルを使用する理由は?

スィベルは、削孔機のエアとは別に、ロッドに直接大量のエアを供給して、スライムを確実に排出するために使用します。

スィベルを使用すると、グラウトの品質が確実に向上しますので、スィベルの使用を標準としています。

「余長(残尺)」で、削孔長の管理ができますか?

「設計・施工マニュアル(案)」に記載されている余長25cmは補強材が地山から出る頭部の長さを表示しているものです。

したがって、「補強材の余長(残尺)17cm」で削孔長の管理を行なわないでください。

(Q:E-10を参考にしてください。)

削孔長の確認方法は?

削孔長の確認は自穿孔ロックボルトのセンター穴φ13mmに細めの検測ロッド(検尺棒)を挿入するなどの方法があります。

削孔長の限界はどれくらいですか?

削孔長の限界は、土質や削孔機械によって一概にはいえませんが、これまでの実績では概ね6m程度です。

削孔時の騒音対策は?

スィベルは、削孔機のエアとは別に、ロッドに直接大量のエアを供給して、スライムを確実に排出するために使用します。

スィベルを使用すると、グラウトの品質が確実に向上しますので、スィベルの使用を標準としています。

出典:近接施行技術総覧 1997年3月8日 (株)産業技術サービスセンター発行

グラウトの配合は?

グラウトの配合は、時季や混和剤等によって判断する必要がありますが、一般的には次のとおりです。

(1) 使用セメントは、普通ポルトランドセメントを標準とし、必要に応じて早強ポルトランドセメントを使用します。

(2) 混和剤は、グラウトの諸性質を改善し、凝結および初期硬化の早さを調節するために用います。

混和剤の使用例を示します。

| 区分 | 名称 | 標準混和量 |

|---|---|---|

| 無収縮剤 | タスコン | セメント質量×11.4% |

| 高性能減水剤 | レオビルド4000 | セメント質量×2% |

(3) グラウトの配合は、設計基準強度(24N/mm2)を満足する配合にします。

注入前の試験練りで、フロー試験、圧縮強度試験等によってグラウトの流動性および圧縮強度を確認します。

なお、フロー値の管理値は、発注者の仕様書に基いて行なってください。

グラウトの配合例を示します。

| 水セメント比(%) | セメント(C) | 水(W) | 減水剤レオビルド |

|---|---|---|---|

| (W+レオビルド)/C50 | 1,230kg | 590.4ℓ | 24.6ℓ |

グラウトのリターンがない場合の処置は?

グラウトのリターンがない場合の対策例を示します。

| 問題点 | 考えられる要因 | 対策例 |

|---|---|---|

| リターンが確認できない | 地盤内の空隙 | ○所定の10倍程度のグラウトを注入する。 ○グラウトの配合調整およびモルタルやファイバーグラウト材(繊維を極僅か混入)などを注入する。 ○翌日、補強材の横から再度孔口まで注入する。 |

| リターンは確認できるが、時間が経過するとグラウトが沈下する | ○グラウトがどの位置まで注入されているか確認し、不足分を補強材の横から孔口まで確実に追加注入する。 |

グラウトのフロー値の管理範囲(10~22秒)は大き過ぎませんか?

旧日本道路公団等の仕様書を参考にして決めた範囲です。大きな範囲で示したのは特殊モルタルや気温の影響を考慮したものであり、フロー値の管理値は発注者の仕様書に基いて行なってください。

グラウトの残材の処理方法と処理の歩掛は?

グラウトの残材処理は、産業廃棄物処理の方法によります。

詳細は各発注機関にお問合せください。

注入後、支圧板を設置するまでの期間はどれくらいですか?

グラウトが硬化して所定の強度を得た後に(一般的に、普通ポルトランドセメントは7日、早強セメントは3日)、支圧板を設置してください。 なお、ナットの締付は、所定の圧縮強度(24N/mm2以上)を確認した後に、行なってください。

シースの取付け方について

シースは、グラウト注入直後、補強材頭部が8cm程度露出する状態でグラウト部に取り付けてください。

確認試験の方法とデータ管理表の作成について

確認試験は、補強材の所定の設計引張力を満足しているかを確認することを目的として行なうものです。

ナットの締付荷重は設計引張力か、その50%程度でよいのですか?

ノンフレーム工法における支圧板の効果は、グラウンドアンカーのようにプレストレスを与えることによる効果を考慮したものではなく、斜面変位により補強材が変形し支圧板が沈下しようとする際に生じる支圧板反力を、軸力として効果的に発揮させるためのものです。

したがって、締付は、斜面変位の可能な限り早い段階から地盤支持力が発揮できる荷重で行ないます。

この締付荷重は、Q:E-21をご参照ください。

ナットの締付管理は、どのように行ないますか?

ナットの締付管理は、トルク値で行ないます。

ナット締付のトルク値は、「支圧効果が発揮できる荷重に相当するトルク値」と「施工実績から設定するトルク値」との、いずれか小さい方の値とします。

(1) 支圧効果が発揮できる荷重に相当するトルク値

支圧効果が発揮できる荷重は、予め実施した極限引抜試験より求まる、「支圧板沈下量-引抜荷重曲線」より求めます。

「支圧板沈下量-引抜荷重曲線」を図で示します。

自然斜面の表層土は軟弱多孔質であることが多いため、極限引き抜き試験における荷重-支圧板沈下量変位曲線は、S字曲線となることが多い。

ここで第一変曲点が、表層土の降伏荷重であるとすると、

この段階の荷重で支圧板を固定すれば支圧板の効果が効率よく発揮できる。

以下第一変曲点における荷重の求め方について説明する。

図は、ある現場で実施した極限引き抜き試験結果であり、荷重-と支圧板沈下曲線(A)より簡便的な手法により表層土の降伏荷重を求めた例を示している。

この例では、まず原点を通り荷重-支圧板沈下量曲線(A)に接する直線aを描く。

次に荷重-支圧板沈下量曲線(A)の第一変曲点以降の直線部を延長して、直線aとの交点を求め、この交点の荷重Pp:27kNを読みとる。

この他、logP(荷重)-logS(沈下量)曲線を描いて、変曲点の値を求める方法等があるが、これらの詳細は、地盤調査法(地盤工学会)「地盤の平板載荷試験」の章を参照されたい。

(2) 施工実績から設定するトルク値

ナットの締め付けは、地盤と支圧板を密着(なじませる)させ、支圧板の効果を斜面変位が小さい段階で発揮させるために実施するもので、補強材の設計引張力(Pri)が20kN以上ある場合は、これまでの施工実績から300N・mとし、徐々に締め付けるものとする。

ただし、補強材の設計引張力(Pri)が20kN未満の場合や表層土が軟らかく支圧板の沈下が著しい場合は、地盤と支圧板がなじみ、ガタつきがない程度のトルク値を監督員立会の下に適宜決定する。

<トルク値の求め方>

T=K×D×P×103

ここで、T:トルク値(N・m)

K:トルク係数(0.51)

D:補強材直径(0.0285m)

P:引抜試験より求まる荷重;Pp(kN)支圧板沈下量-引抜荷重曲線より

1本当り設計引張力;Pri(kN)

○トルク値算出例(引抜試験より求まる荷重、上図において27kNを採用した場合)

T=K×D×Pp×103

=0.51×0.0285×27×103

=392(N・m)

支圧板の設置方向に決まりがあるのですか?

原則として山側に向かってY字形に設置します。

地山の凹凸で、支圧板の一部が浮く場合の対処方法は?

支圧板全体が地山に密着していることが必要です。

したがって、地山の凹凸で支圧板の一部が浮く場合は、次のように処置します。

(1)地面を整地する。

(2)モルタル等で不陸を調整する。

なお、これら処置方法については監督員と協議してください。

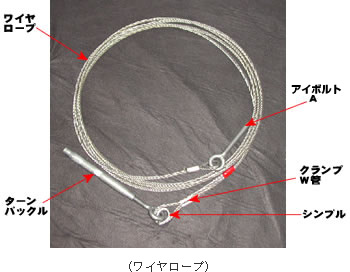

ワイヤロープの取付け方は?

ワイヤロープは、支圧板(補強材)を結ぶ正三角形のすべての辺に1本(部分的には2本)通るように取り付けます。(施工図例参照)

(1)アイボルトA側を3個の支圧板リブの切欠孔に順次通す。

(2)アイボルトAをターンバックルに適当な長さでねじ込む

(3)ビニルテープを外し、ワイヤロープをシンブルに沿わし、ロープ端部を引張ってクランプW管をシンブルの近くへ絞り込む。

(4)長さ調節後、クランプW管をハンディかしめ機で2箇所かしめる。

(5)ターンバックルでロープを緊張させる。

ワイヤロープは、スパナを用いてターンバックルを締め付けられる限度まで、緊張させます。

(6)ワイヤロープの折返し長は、10cm以上を目安としてください。

余ったワイヤロープの端部処理は、クランプW管からワイヤロープ端部までの2箇程度を、ビニルテープ等で固定する方法が容易です。

ワイヤロープの緊張時に支圧板が動いた場合の対処方法は?

ワイヤロープの緊張時に支圧板が動いた場合は、ナットの締付トルクが不足している可能性がありますので、再度トルク値を確認してください。

ワイヤロープが岩や凸の斜面に接触してもよいのですか?

ワイヤロープが岩や凸の斜面に接触しても問題ありませんが、鋭角な岩などにあたる場合には、ワイヤロープが破断しないように岩の角を落とすなどの工夫が必要です。

ワイヤロープが7mで足りない場合は、どうすればよいのですか?

所定の補強材間隔を満足している場合であって、樹木や岩塊等の迂回によってワイヤロープが7mで不足する場合には、あらかじめ必要長さを手配します。

どのような足場が必要ですか?

安全作業と施工品質を確保するために、補助レールを併用した削孔方法を標準としていることから、足場は1箇所あたり4m2(斜面勾配45°の場合4空m3)としています。

連続足場での歩掛はありますか?

自穿孔方式ならびに単管削孔方式については、連続足場での歩掛はありません。

ノンフレーム工法は樹間での施工が前提であることから、連続足場の設置は困難なため、独立足場(単管足場)での施工を標準としています。

簡易な移動式足場の考え方は?

現場条件によっては使用できるものが考えられると思いますが、安全関係規則も考慮して検討してください。

施工管理の内容について

施工管理は、所定の品質の工事を、安全に、且つ、工期内に終了させるために実施するもので、

があります。

いずれも、施工条件や施工規模等を考慮し、発注者の仕様書および監督員との協議により実施するべきものです。

標準的な施工管理の詳細については、「設計・施工マニュアル(案)」(H18.4版)p48~49をご参照ください。

施工時に下草や低木などを部分的に伐採しても、本工法の特徴を生かすことができますか?

天然記念物など貴重植物の保護は勿論のこと、下草や低木に対しても、極力荒らさないように作業を配慮する必要があります。

また、部分的に伐採しても、切土による森林土壌の除去や根系の損傷を生じない本工法の特徴から、下草や低木の自然回復力を十分に期待できます。このことは既設現場の追跡調査で確認しております。

施工時に下草や低木などを部分的に伐採しても、本工法の特徴を生かすことができますか?

排水工は、斜面の安定を損なう可能性の大きな地表水や地下水を速やかに集めて斜面外の安全なところへ排除したり、地表水・地下水の斜面への流入を防止して斜面の安定性を高めるとともに、他の崩壊防止施設の安定性を増すことを目的として用います。

したがって、対象とする斜面の調査段階において、その付近の気象・地形・地表面の被覆状況・土質や、地下水・湧水などを調査しなければなりません。また、工事施工中に思わぬ湧水・地下水が見つかったら、その都度適宜対応する必要があります。

なお、一般に下記のような場合に排水工を設置します。